カメラのレンズはおおざっぱには1枚の凸レンズだと思うことが出来ます。凸レンズはレンズに平行な光が1点に集まるようになっています。では平行ではない光はどうでしょうか。

このときも、やはり1点から出た光はレンズを通過してまた1点に集まるようになっています。ここに丁度映像素子やフィルムが置かれていれば、その光はちゃんと1点として写ります。このように、ちゃんとそこから出た光が映像素子上の1点に集まる状態になっている面をピント面と言い、その面はピントが合っていると言います。

ピント面はレンズ(や映像素子)に平行な平面になります。

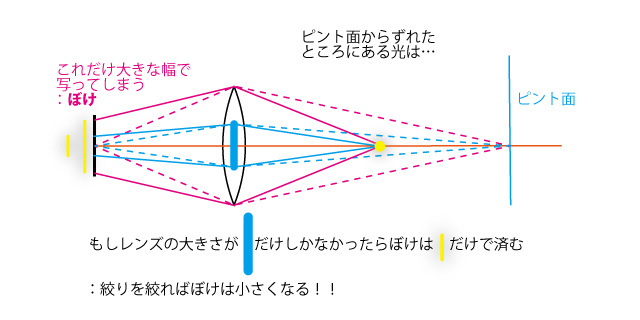

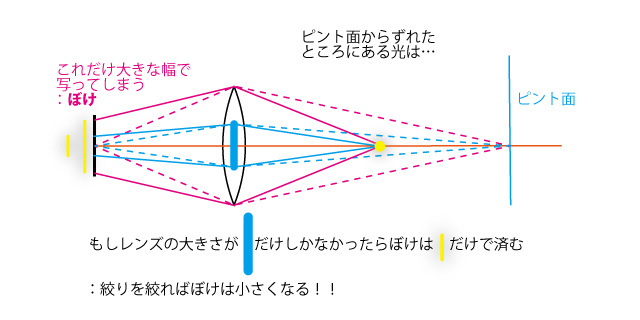

ピント面から外れた点から出た光は下図のように映像素子上では大きな円(図では線で表していますが実際は3次元なので円になります)になってしまいます。これがぼけです。このぼけの大きさはピント面から離れれば離れるほど大きくなっていきます。また、等距離ならピント面の前の方が後ろよりも大きくなります。

さらに、下図のようにもしレンズの大きさが小さければやはりぼけの大きさは小さくなります。このように仮想的なレンズの大きさを小さくする仕組みが絞りです(実際に物理的にレンズを真ん中に穴が空いた板で塞ぐという原始的な方法で実現しています!)。

絞りの量はF値という数値で表し、F値が大きければ大きいほど仮想的なレンズの大きさが小さい、すなわちぼけも小さいことになります。

F値は2の平方根がきりの良い値(仮想レンズの面積が半分になるとき、直径は2の平方根分の1になるので)とされていて、2の平方根倍されるときに+1段、2の平方根分の1されるときに-1段と表現します。

2の平方根はおおよそ1.41421356…なので、きりよく桁の上の方だけ取って1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22といった値がよく用いられます(実際は1.4より小さいF値を実現するのは大変で、22より大きい絞りは後述の回折のためやはり余り用いられません)。

レンズによって、F値を下げる(仮想レンズの大きさを大きくする。絞りを開くといいます)限界値が決まっています(どんなに開いても実際のレンズの大きさより大きくは出来ない)。この時のF値を開放F値といい、カメラ用レンズには必ず明記されています(F/2.8など)。基本的に開放F値が小さいほど高性能なレンズになりますが、重く高価になっていきます。

ズームレンズでは、焦点距離によって開放F値が変わるものもあります(殆どが広角で最も低く、望遠で最も高くなります)。このときはF3.5-5.6などと書かれていて、この場合は広角端では開放F値3.5、望遠端では5.6になります(途中でどのように変化していくかは公表されていないことが多いので、買った人が自分で調べなければなりません)。

では実際に絞りとぼけの関係を見てみましょう。4枚とも同じ位置で、ピントは90番に合わせています。縮小すると分かりづらくなってしまうのですが、F値が低い(絞りを開ける)ほどぼけが大きく、F値が大きい(絞りを絞る)ほどぼけなくなっていくのがわかると思います。

| F1.4 | F4 | F8 | F16 |

|---|---|---|---|

|  |  |  |

ピント面は仮想的なレンズの位置を動かすことにより調整することが出来ます。レンズを映像素子から遠ざければピント面は近く、映像素子に近づければ遠くなり、映像素子から焦点距離だけ離れたところまで近づくとピント面が無限遠にになります(1点から出た光は、その1点がレンズから離れるに従って平行に近くなっていく)。

この仮想的なレンズの位置をずらす操作がピント合わせです。今のカメラは殆どオートフォーカスで自動的にピントを合わせる機能がついています。それに対して手動でピントを合わせることをマニュアルフォーカスといい、たいていは一眼レフではレンズについたリングを回すことによって、コンデジでは本体のボタンやスイッチを操作することによって行います。

ちなみに今のカメラやレンズの殆どはレンズ全体ではなくて一部だけを複雑な演算で動かしてピント面を調整していますが、原始的にレンズ全体を映像素子から遠ざける、近づけることによってもピント面を調整することが出来ます(大判カメラは蛇腹によってレンズを物理的に動かしてピントを調整しますし、一眼レフでも接写リングによるマクロ撮影などに使われています)。

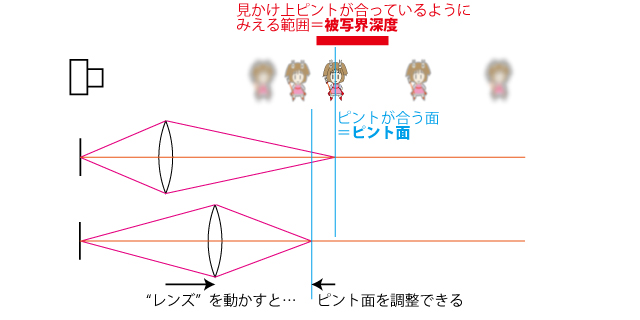

さて、ピントが合う面はあくまでレンズや映像素子に平行な平面だけです。しかし、実際には多少前後してぼけても、ぼけが認識できない、気にならないこともあります。このように本当はぼけているけれど見かけ上ぼけていないように感じられる範囲を被写界深度といいます。

写真では被写界深度の範囲に入っている対象はピントが合っているとみなします。ただし、ぼけていないと感じられる範囲はカメラや画像サイズ、印刷する大きさ、見る人などによって異なってきますので、被写界深度が具体的にどのくらいだということは出来ません。

被写界深度は絞りを絞るほど広くなり、焦点距離が短いほど広くなります。また、ピント面がレンズから遠くなればなるほど広くなります。

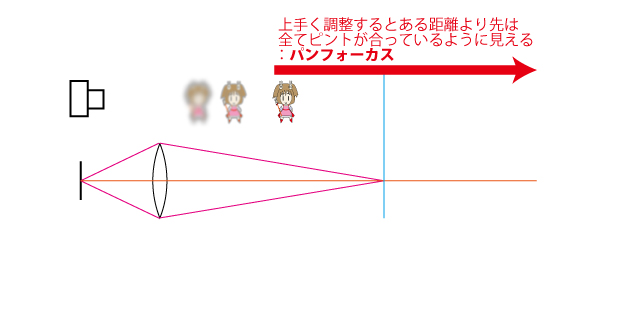

絞り、焦点距離、被写体との距離などを上手く調整すると、被写体から先はずっと(無限遠まで)全て被写界深度に入るように出来ることがあります。この状態をパンフォーカスといいます。90番写真でも基本はパンフォーカスで90番から先全てをぼかさずに写すのですが、そのためのテクニックは後に説明します。

今の段階では、

| 16mm | 20mm | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm |

|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |

| 70mm | 85mm | 135mm | 165mm | 200mm | 270mm |

|  |  |  |  |  |

| 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |

|  | mm.jpg) | mm.jpg) | mm.jpg) |

| 過焦点距離: | |

|---|---|

| 前方被写界深度: | |

| 後方被写界深度: | |

| 被写界深度(合計): |

過焦点距離にピントを合わせると, 過焦点距離÷2 〜 無限遠までぼけずに写ります. ピントを上の位置に合わせると, その前方, 後方それぞれの写界深度分はぼけずに写ります.